多彩なバーコード規格のなかでも、Code128は高いデータ密度や幅広い文字コードに対応しているため、物流や医療など多業界で注目を集めています。

本記事では、表示制御やFNC機能にも触れながら、食品管理やJAN・EANなど他の種類との違いを解説します。

CODE A・B・Cといったコードセットを選択できる特徴により、数字や大文字を含む多様なキャラクタを効率良く表現できることも特長です。

これらの情報を理解することで、必要なラベル印刷やシステム導入の際に最適な選択が可能となり、より効率的な在庫把握や情報管理を実現できます。

また、導入を検討する際の質問や事例も紹介し、理解を深めるための一助とします。

Code128とは?バーコード規格をわかりやすく解説

Code128は、コンピュータアイデンティクス社が1981年に開発したバーコードであり、128種類のアスキーコードをすべて表現できる点が特筆されます。数字や大文字、記号など幅広い文字データを扱える特性により、多様な業界での利用が進んでいます。Code39と比較して信頼性が高く、バーやスペースの構成を最適化することで誤読リスクを抑制している点から、工業分野での採用も拡大しています。

高い情報密度を特徴とするため、限られたサイズでも多くの情報を格納でき、商品や製品ラベルとして効率的な管理を実現できます。シンボルの読み取りは自動リーダーとの相性が良く、作成から印刷、入力までのシステム導入が容易である点も大きな利点です。

工場や物流などの現場では必要な桁数や番号を柔軟に表現できるバーコードとして評価が高く、医療分野でも誤記を防ぐ用途で有用性が認められています。複数のコードセットを選択してスペースを有効活用できる特徴は、他のバーコード規格にない独自の長所です。

このように幅広い分野でCode128が使用される主な理由は、アスキー文字をフルサポートし、ストップやスタートなどの制御キャラクタが明確に規定されているためです。より詳しい知識を得るためには、企業のサイトやカタログを参照し、具体的な事例を確認することで理解を深めることができます。

Code128の構成と特徴:文字セットやスタートキャラクタ

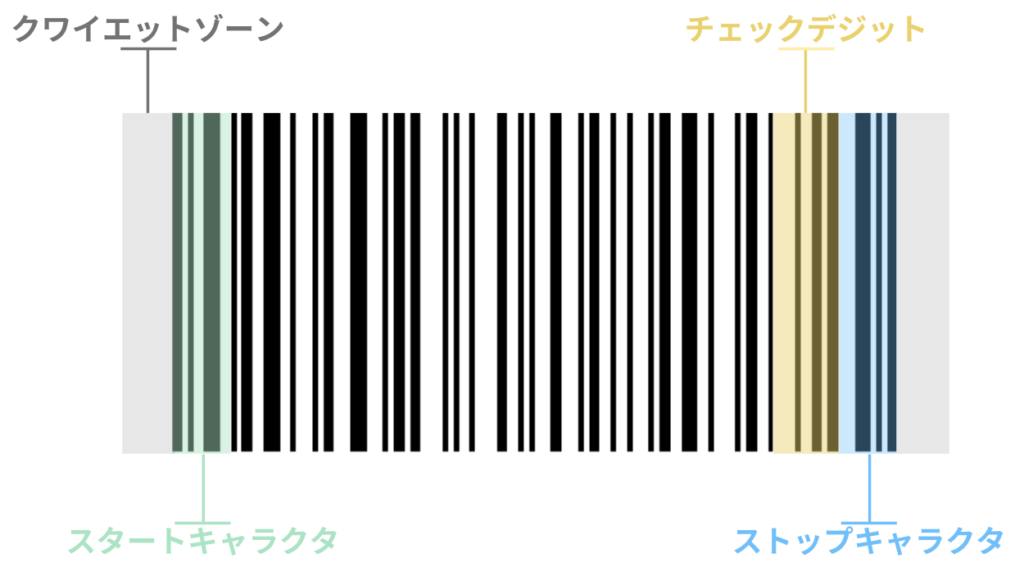

Code128は、バーとスペースの4種類の太さの組み合わせにより、多彩な情報を表現することができます。スタートやストップなどの特定キャラクタはコードの開始と終了を示す重要な役割を持ち、Code A・Code B・Code Cによる文字セットの選択が可能です。

チェックデジットはモジュラス103を用いた自動計算によって設定され、誤読を防ぐシステムが採用されています。また、クワイエットゾーンと呼ばれる余白を確保することで、リーダー側の正確な読み取りを実現できます。

コードセットの変更を適切な箇所で行うことにより、文字や数字を効率的に配置し、情報密度を向上させることができます。各種シンボルのサイズやバーの構成が規格に準拠していれば、読み取り率の低下を懸念する必要は少ないです。

適切な印刷方法とプリンタを選択することで誤認を防ぎ、必要なスペースに収めることができます。これにより、物流や医療など幅広い業界におけるデータ管理をより円滑に進めることが可能です。

キャラクタ構成の応用:物流業界での在庫把握や食品管理にも活用

在庫管理は物流業界の要となっており、バーコードを使用したリアルタイムな把握が不可欠です。入荷時に商品をスキャンしてデータベースへ登録し、出荷時に再度読み取りを行うことで、すべての動きを正確に追跡することができます。これにより、余分な在庫を抱えるリスクや品切れによるトラブルを大幅に軽減することが可能です。

食品の流通においても同様の活用がなされており、消費期限やロット番号などの情報をコード化することで、在庫の回転率を高めつつ安全管理にも貢献しています。Code128は数字や大文字などを効率よく表現できるため、狭いラベル上でも十分なデータ量を確保することができます。

倉庫では、ハンディターミナルや自動リーダーを導入し、担当者がスピーディに入力や検品を行う仕組みを構築することが効果的です。バーとスペースのパターンが明確なバーコードを採用することで、読み取りエラーを最小限に抑制できます。

実際の運用において、在庫数やロケーションを瞬時に確認できるシステムは、食品や医療など業界を問わず需要が高いです。データの正確な把握により、運用コストの削減が可能となり、管理体制の強化につながっています。

Code128(コード128)を使いこなす実践方法:ソフトウェアとオンライン生成

Code128を作成する方法として、オンラインサイトのジェネレータを使う手段があります。データを入力すれば即座にバーコードが表示され、PNGやJPGなどさまざまな画像形式でのダウンロードが可能です。複数のシンボルをまとめて取得する場合は、ZIP形式が有用です。

また、Excelアプリケーションや専用ソフトウェアを活用することで、ラベル印刷と同時にコントロール文字を扱うことができます。バーの幅やサイズを指定し、レイアウトを最適化することにより、読み取りエラーをさらに低減することが可能です。

オフィス系ソフトと連携した作成方法では、必要な番号や文字を一括生成することができます。商品のバーコードを一覧で印刷し、在庫管理や物流効率の向上に活用している事例も存在します。

作成方法の選択にかかわらず、制御文字を含むCode128の特性を正しく理解し、チェックデジットを確実に設定することが重要です。運用開始前にテスト印字を行い、リーダーでの読み取りを確認してから本格稼働に移行することで、安定した運用が実現できます。

バーコードフォント コード128導入の主な特長と6種類フォントの比較

バーコードフォントは、Code128やGS1-128といった規格を印刷物に柔軟に適用することができます。TrueTypeフォントを使用することで、拡大や縮小をしても明瞭な線幅が維持され、読み取り性能を損なわない運用が可能です。

サンプルプログラムが同梱されている場合、アプリケーションへの組み込みを効率的に進めることができます。各フォントが持つ高さや太さの特徴を比較し、用途に適した種類を選択することで、作業効率の向上が実現できます。

標準料金代理収納のバーコード印刷においては、プリンタのトナー濃度やラベル用紙の品質などが読み取りに影響を及ぼすことがあります。そのため、事前にテストを実施し、指定された規格に準拠した印刷が可能であることを確認する必要があります。

バーコードフォントの導入によって、シンボルの管理や変更が容易となり、多様な業務や業界での活用が期待できます。適切なサイズでの印字とリーダーの組み合わせにより、在庫管理や請求処理の正確性向上を実現することが可能です。

必要なシステム環境と提供媒体:印刷時のサイズ最適化ポイントを確認

バーコードフォントやCode128の運用には、対応するOSやプリンタの環境が必要です。Windows環境においては7や8.1、10など幅広いバージョンで動作し、レーザープリンタは300dpi以上の解像度が推奨されます。ただし、印字品質によってはすべてのリーダーでの読み取りが保証されない場合があります。

システム構成の整備においては、アプリケーションの動作環境やデータ入力の方法を事前に確認することが重要です。Excelなどのソフトウェアにサンプル対応プログラムが用意されている場合、導入をより効率的に進めることができます。

印刷時のサイズ調整では、幅や密度を考慮し、必要なスペースを確保することが求められます。指定された規格を満たすことで誤読リスクを最小限に抑え、短時間でのバーコード管理システムの稼働が可能となります。

最適化された構成を実現することで、印刷トラブルの発生を抑制し、将来的な変更やメンテナンスコストの削減につながります。運用開始前にサンプルのテストを実施し、読み取り率を確認するプロセスを確実に行うことが不可欠です。

カタログダウンロードとお試し版ダウンロードで検証するバーコードの種類

世界には多種多様なバーコード規格が存在し、JANやCode39、Code128など一つひとつに特徴があります。各シンボルのメリットやデメリットは、カタログダウンロードやお試し版を活用することで、実際の使用場面で検証することができます。

JAN/EAN/UPCは、食品や一般消費財で広く採用されている流通コードですが、数字のみの表現に限定される場合が多いです。これに対しCode128は、ASCIIコード全文字を扱えることから、産業や医療など多様な現場で必要とされる情報の詳細な管理が可能です。

ITFやNW-7(Codabar)などの規格も存在し、それぞれが商品番号や特定用途に適した特徴を備えています。バーコードリーダーとの相性を含めた比較検討を行い、導入時に最適な規格とサイズを選択することで、円滑な運用が実現できます。

お試し版をダウンロードして印刷し、実際の読み取りやシステム連携を検証する方法は、失敗を避けるのに効果的です。多数のバーコード規格をすべて理解することは困難ですが、主要な規格を把握して運用を開始することで、後からQRコードなど別の技術の導入もスムーズに進めることができます。

JAN・EAN・UPCやITF・Code39・NW-7・Code128など規格の違いを徹底比較

JANやEAN、UPCは国際的に標準化された商品コードとして知られ、数字のみで商品情報を管轄する仕組みを持ちます。ITFは物品の物流で重宝され、その丈夫なシンボル構成により段ボールなどへの印刷でも優位性があります。

Code39は数字や大文字アルファベット、記号を扱うことができるものの、情報量の面では制限が生じる場合があります。これに対しCode128は、アスキーコードのすべてを表現できることから、桁数の多いデータや制御文字の追加が必要な場面での活用が可能です。

NW-7(Codabar)は医療やレンタル管理など、指定された用途での利用が一般的です。スタートやストップに特定の文字を使用する仕様により、比較的シンプルな管理方法での運用が可能である点が特徴となります。

こうした規格の違いを一覧表で照らし合わせると、自動システムを導入する際の選択肢が明確になります。運用の目的や業界ニーズを考慮して最適なコードを採用することにより、読み取りエラーの低減と効率的な在庫・商品管理の実現に貢献します。

自動認識コラム:Code39とCode128の違い

Code39とCode128はどちらも汎用性の高いバーコードであり、英数字や記号を表現する場合に用いられます。Code39は構造が単純で扱いやすく、そのため古くから多くの業界で採用されてきました。一方で、情報密度が低いため、長いデータを入れるとバーがかなり長くなることがあります。

これに対して、Code128はアスキーコードの128キャラクタをすべて扱えるうえ、より高い密度でデータを格納できます。チェックデジットが自動計算される仕組みが標準で備わり、誤読を最小限に抑える特長があります。

用途としては、大量の情報を限られたスペースに収めたい場合や誤読率を下げたい現場ではCode128が有利となります。読み取り環境によって最適なシンボルは変わるので、導入前に両方を比較検証することが推奨されます。

| 項目 | CODE39 | CODE128 |

|---|---|---|

| 使用可能文字 | 数字、大文字英字、一部の記号 | 数字、大小英字、特殊文字、制御文字 |

| データ密度 | 低い | 高い |

| 読み取り精度 | 高い | 高い |

| 主な用途 | 在庫管理、書籍、産業用途 | 物流、小売、医療、製造業全般 |

| メリット | ・シンプルで実装が容易 ・読み取りが安定 ・印刷品質の許容度高い | ・高密度でコンパクト ・全ASCII文字対応 ・チェックデジット内蔵 |

| デメリット | ・バーコード長が長い ・データ効率が悪い ・小文字非対応 | ・設定が複雑 ・生成が難しい ・印刷品質要件高い |

バーコードのCode128が読めない場合の対処法

バーコードのCode128が読めない場合、チェックデジットが付与されていないケースが多いです。Code128はモジュラス103の計算に基づくチェックデジットをストップキャラクタ直前に配置することで、誤読を防ぐ仕組みとなっています。

目視用の文字列にチェックデジットを印字しない運用もあるため、設定が漏れているとリーダーが読み取れない事態が起こり得ます。ソフトウェアや印刷設定を見直し、正確に計算されたチェックデジットを入れることで問題を解消できます。

Code128のコードは?チェックデジット計算や誤読率低減の基本知識を学ぶ

Code128は、ASCIIコード128文字のすべてをバーコード化できる柔軟性がポイントで、数字やアルファベット大文字・小文字だけでなく、制御文字も扱うことができます。そのためコンピュータシステムとの相性が良く、在庫管理や産業用途などで幅広く利用されています。

チェックデジットは誤読を防ぐ機能として非常に重要で、モジュラス103の計算方法に基づいてバーの組み合わせを導き出します。リーダー側はこの最後の桁を確認して整合性をチェックする仕組みになっており、読み取り精度を高める一因となります。

誤読率低減のためには、正しい幅やサイズで印刷し、クワイエットゾーンを十分に確保することが必要です。シンボルの太さやスペースの配置に乱れがあると、リーダーが誤判定する可能性があるので注意が必要です。

あらゆる情報を効率よく表現できるCode128の導入によって、個人の手入力リスクを回避し、医療や物流の現場で大きな効果を発揮することが期待されています。具体的な方法を検索して運用に落とし込めば、管理や請求といった多彩なプロセスの加速が見込めます。

採用前の質問と運用事例:ITFやQRを含む多様なバーコードを併用する方法

多様なバーコードを同時に運用する場合、JANやITFなど数字のみを扱うシンボルと、QRコードのように2次元にデータを持たせる方式を組み合わせるメリットがあります。物流や食品分野では商品番号をITFで管理し、追加情報をQRで補足するといった運用が考えられます。

Code128を含む複数のコードを採用することで、商品情報やロット番号の一括管理が実現できます。ただし、運用ルールを明確に定めなければ混乱を招く可能性があるため、リーダーの対応状況などを含めた綿密な検証が必要です。

質問が多いポイントとしては、アプリケーションやプリンタへの設定方法や、バーやスペースの構成に関する知識不足が挙げられます。各コードの桁制限やサイズ要件を一覧で整理し、業界で主流のスタイルを参照すると早い段階で理解可能です。

運用事例では、ITFで段ボール管理を行い、コード128で詳細情報を印字し、必要に応じてQRを追加する形が見られます。データをそれぞれの規格で表すことで現場の作業がスムーズになり、誤入力を最小限に抑えることができます。

Code128とEAN128の違い

Code128とEAN128(GS1-128)はバーコードの見た目が似ているため混同されやすいですが、GS1-128は国際標準のアプリケーション識別子を先頭に付与し、物流や医療で必要な情報を定義できる点に大きな特徴を持ちます。シンボル構造はほぼ同一ながらも、運用面で異なるルールが設定されています。

医療の現場では、患者のIDや重要な情報を安全に管理するため、GS1-128が積極的に使われます。読み取りミスを防ぐように設計されており、特定の番号範囲を持つ情報を正確に区分できる仕組みが役立ちます。

一方、Code128そのものは自由度が高く、規格の縛りが少ないため、多様な業界で独自のデータをバーコード化する場面に向いています。作成方法の幅が広く、サイズ調整もしやすいので、個人や小規模事業者が導入するケースも多いです。

物流や医療などの事例を参考にすると、使い分けがはっきりしていることがわかります。GS1-128が要件を満たす場合には世界的に整合性を持たせ、自由な運用を望む場合はCode128を選択すると効率的です。

バーコードの表示制御やFNC機能で実現する自動システム連携のポイント

バーコードを介した表示制御やFNC機能を活用すると、自動システムへの連携が大幅に効率化します。手入力によるヒューマンエラーを減らし、リアルタイムで在庫状況や商品データを更新できるメリットがあります。

FNCは特殊な制御や情報の区切りを示すために使われ、物流管理や医療システムでデータを正確につなぐ仕組みとして欠かせません。こうした機能をすべて把握すると、バーコードリーダーとの連携もスムーズに進みます。

作業者に依存しにくいプロセスとなることで、生産性向上と管理の正確性が同時に実現します。運用後のトラブルを防ぐためにも、テスト工程はしっかり組み込み、一つひとつのステップを点検しておくことが重要です。

まとめ:すべてを活用し、物流効率や医療現場の管理を飛躍的に向上

多種多様なバーコードの中でも、Code128は高い情報密度と柔軟なコードセットの選択が可能な点で注目されています。物流の効率化や医療現場の安全管理まで幅広い事例が存在し、実用性が高いです。

数字や大文字、記号を扱えるので、必要なデータをすべて盛り込めるだけでなく、チェックデジットや制御文字を用いることで誤読率も抑制できます。用途に合わせて印刷サイズやバー構成を適切に設計すれば、高い信頼性を維持できます。

物流では商品情報を一元的に管理し、医療では患者情報を明快に区分するなど、多岐にわたる活用方法が進められてきました。FNC機能や表示制御を上手に使うと、自動システムとの連携が円滑になり、作業時間やコストを削減できます。

今まさに導入を検討しているなら、無料のカタログやお試し版をダウンロードし、各種バーコード規格との違いを比べてみてください。さらに詳しいサービス内容を確認して、最適なシステムを構築してみましょう。

https://www.nmedia.co.jp/

https://www.nmedia.co.jp/