物流や商品管理の現場で、バーコードの「ITFコード」に関心を持っている方は多いのではないでしょうか。適切なバーコードの選定や導入は、国内外の取引や流通システムの効率化に欠かせません。ITFコードは、特に段ボールなど集合梱包での識別・管理に最適化された国際標準のバーコードです。桁数やチェックデジットなどの特徴があり、JANコードやEANコードなど他のバーコードとの違いを把握しておくことも重要です。本記事では、ITFコードの構成や規格、印刷方法や利用事例など実務で役立つ内容を幅広く解説します。業界の最新動向や自社導入時の疑問を解決したい方におすすめです。

ITFコードとは?国際標準バーコードの基本知識と概要

ITFコードは「Interleaved Two of Five」の略称で、国際的にも物流分野で採用される標準的なバーコードです。国内外で商品を出荷する際に、段ボールや集合包装資材に印刷されているシンボルとして広く知られています。ITFコードの特徴は、JANコードをベースに物流情報を加えたシステムで、主に梱包単位に付与されることでバーコードひとつで商品や事業者、国等を識別することができます。

たとえば、JANコードが個別商品ごとであるのに対し、ITFコードは複数の商品をまとめた段ボール単位の集合包装に使用されます。倉庫や流通センター、物流拠点で自動的にバーコードリーダーで読み取ることにより、梱包された商品の情報や入数、内容を正確に把握できます。

流通の現場では、ITFコードが有効活用されることで、検品作業が効率化され、出荷ミスや誤配のリスクが減少しています。例えば、工場で梱包された製品が物流センターに到着した際、箱を開封せずにバーコードスキャンするだけで即座にデータ取得が可能です。商品情報のリアルタイム表示や出荷管理が一層精度高くなり、業界全体の物流効率化に貢献しています。

ITFコードは「読み取りミスの低減」「作業省力化」「誤納防止」など、さまざまなメリットをもたらし、日本の物流システムに不可欠な仕組みとなっています。

ITFコードが物流業界で広く利用される理由と背景

ITFコードが物流業界で広く利用されている理由は、商品の集合包装や梱包形態、員数などを効率的に管理できるためです。ITFコードはJANコードにインジケータと呼ばれる識別子を先頭に付加することで、段ボール箱包装やシュリンク包装ごとの違いや、内箱と外箱の区別、梱包単位数などの情報を一つのバーコードに集約します。

物流業界は大量の製品をカートン単位で取り扱う場面が多いため、箱ごとに明確な管理が求められます。ITFコードは10個や12個など決まった数の製品をまとめた単位で発行されることで、効率的な流通・在庫管理を実現しています。

さらに、バーコードリーダーを利用すれば、段ボールの外側から読み取るだけで内容物や入数、出荷先などがすぐに判明するため、検品作業や出荷作業の自動化・省力化が可能となっています。合計数や販売単位、荷姿情報なども同時に把握できるので、物流現場の誤出荷や確認ミス防止に直結します。

ITFコードの導入により、日本国内の物流業は国際標準化に適応しながら、拡大する商品流通に対応した効率的なシステム管理ができるようになりました。結果として、ITFコードは物流現場の実用に根差したバーコード規格として、今も広く活用されています。

ITFコードの種類一覧と特徴―Interleaved 2of5など各種規格を解説

ITFコードには主に二つの種類があります。最も標準的な「ITF-14」は集合包装や物流商品単位でよく見かけるタイプです。もうひとつの「ITF-6」はアドオンバージョンと呼ばれ、補助的な用途や特定情報の付加に利用されます。

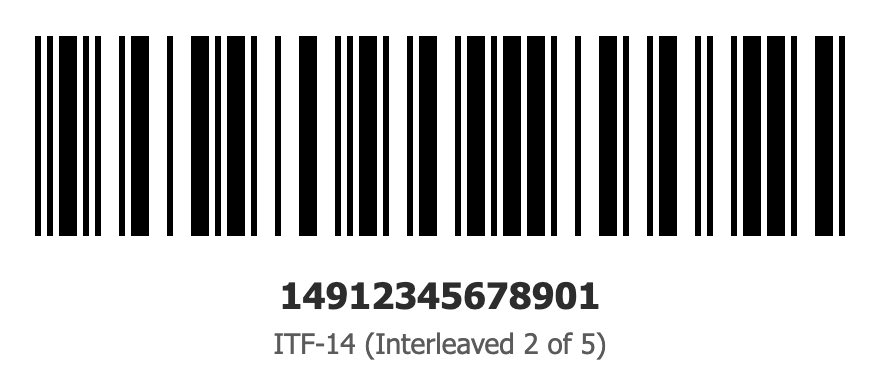

ITF-14は14桁の数字で構成され、GTIN(国際流通商品識別番号)をもとに作成されるため、国際間でも認識しやすい特徴があります。バーコードシンボルとしてされる「Interleaved Two of Five」の名前の通り、偶数桁の数字を2本ずつ組み合わせて読み取る構造を持ち、物流現場で高い精度とスピードの読み取りを実現しています。

一方、ITF-6は主として「賞味期限」や「ロット番号」など特定の付加情報を表す用途に適しています。ITF-14と併用される場合が多く、情報を補完しデータ管理の幅を広げる役割を担っています。

また、ITFコードは印刷サイズやバーの幅、表示位置なども厳密に規定されています。これらの規格を守って印刷することで、物流業界で安定した運用がなされており、誤読みやトラブルの防止にもつながっています。種類の特徴を理解することは、効率的な運用と国際商取引にも欠かせません。

ITFコードとJANコード・EANコードの違いと使い分けのポイント

ITFコードとJANコード、EANコードはそれぞれ役割が異なり、使い分けが求められています。JANコードは小売店舗で一般的に使われる商品個々を識別するバーコードで、日本国内ではJAN、国際的にはEANコードと呼ばれています。スーパーや小売店のレジで読み取られる方式がこれです。

一方でITFコードは集合包装用のバーコードです。バーコード自体は箱や段ボール外装に直接印刷されることが多く、物流商品コードとして用いられています。JANコードが個々の商品に付与されるのに対し、ITFコードは複数の商品やセット商品をまとめて管理するために使用される点が大きな違いです。

ITFコードにより段ボール箱などの梱包物を開封せずに、中にいくつ、どの商品が入っているかを把握できるので、物流や倉庫業務でピッキングや自動出荷システムが効率的に稼働します。

JANコードは在庫や売上管理のために小売りや販売業で、ITFコードは出荷・物流業で利用されていると覚えておくことで、場面ごとの使い分けが可能です。

| 比較項目 | JANコード | ITFコード |

|---|---|---|

| 主要用途 | 小売店舗での商品識別 レジでの会計処理 在庫・売上管理 | 集合包装の識別 物流・出荷管理 倉庫業務の効率化 |

| 対象 | 個別商品 (1つ1つの商品) | 複数商品をまとめた 段ボール・集合包装 |

| 桁数構成 | 13桁 (国コード + 事業者コード + 商品コード + チェックデジット) | 14桁 (インジケータ + JANコード + チェックデジット) |

| 利用業界 | 小売業 販売業 店舗運営 | 物流業 製造業 卸売業 |

| 印刷場所 | 個別商品の パッケージ | 段ボール箱 集合包装資材 |

| 読み取り場面 | レジでの会計時 商品棚卸し 個別商品管理 | 出荷・検品作業 自動倉庫システム 物流センター業務 |

| 管理情報 | 商品名・価格 メーカー情報 単品情報 | 梱包内容・入数 出荷先・数量 物流情報 |

| 規格 | JIS X 0501 ISO/IEC 15420 | JIS X 0503 ISO/IEC 16390 |

集合包装用商品コード(GTIN)とITFシンボルの関係性について

集合包装用商品コードであるGTIN(Global Trade Item Number)は、国際輸送や物流での標準化を実現するために複数国で採用されている商品識別システムです。ITFシンボルは、このGTINを表現するための標準バーコードの一つです。

ITFシンボルを利用することで、GTIN-14などの集合包装用商品コードが効率良く段ボールや包装箱に表示され、物流現場でのバー自動読み取りが簡便になります。

この連携によって、企業間の取引や国をまたぐ商品流通でもデータの統一と精度管理が図られています。ITFシンボルは国内・国際を問わずに使える標準仕様であり、GTINコードのグローバルな管理や追跡を助ける要となっています。実際の物流現場でも、GTINとITFの導入により集荷・出荷・受入・在庫管理の自動化が促進されています。

ITFコードの構成要素と数字・桁数の仕組みを徹底解説

ITFコードは、物流識別コード(インジケータ)、事業者コード、商品アイテムコード、チェックデジットの4つの要素により構成され、14桁の数字で表示されます。先頭の物流識別コードは梱包数量や形態を管理するためのもので、0から8までの番号が用いられます。事業者コード・商品アイテムコードは合算してJANコードの形を踏襲し、特定の会社や商品を識別します。

ITFコードの最後尾はチェックデジットと呼ばれる数字で、これは他の13桁の数字から計算で算出されます。チェックデジットを設けることで、バーコードの読み取り時の数字入力ミスや誤読を検出し、正確なデータ管理ができます。

また、インジケータ番号を一通り使いきった場合でも新たなJANコードを割り当て直すことで運用が継続でき、複数のパッケージ形態や商品ラインナップにも柔軟に対応が可能です。事業者や商品の流通形態が多様になっている現代において、ITFコードの数字や桁数の仕組みは、企業の物流管理や流通システムの基盤として重要な役割を果たしています。

チェックデジットの計算に関しては、規定のルールに基づく作業が不可欠です。これにより高い精度と管理品質が保たれています。

14桁の構成要素

梱包形態や数量を示す

1 = 段ボール箱包装

製造者・販売者を識別

491234 = 事業者識別

個別商品を識別

567890 = 商品識別

読み取りエラーを検出

1 = 検証用数字

ITFコードの国内・国際規格や各種サービスへの対応状況

ITFは「Interleaved Two of Five」の略で、輸送・包装・保管といった物流商品コードの表示のために生まれた標準化されたバーコードです。特に段ボールや集合包装資材に活用され、国内だけでなく国際物流にも適応する規格となっています。

国際的にはGTIN-14と呼ばれ、米国のUCC-SCSや欧州のEAN-DUNなど、各地の物流統一シンボルとの互換性が認められています。これにより、日本国内だけでなく世界各国との取引や流通管理にも利用できるポテンシャルを持っています。

各種物流サービスやシステムとも親和性が高く、バーコードリーダーや自動倉庫、出荷管理プラットフォームの標準仕様として広く導入されています。グローバルな供給網時代には欠かせないバーコード規格です。

ITFコードの読み取り精度・チェックデジット計算方法のポイント

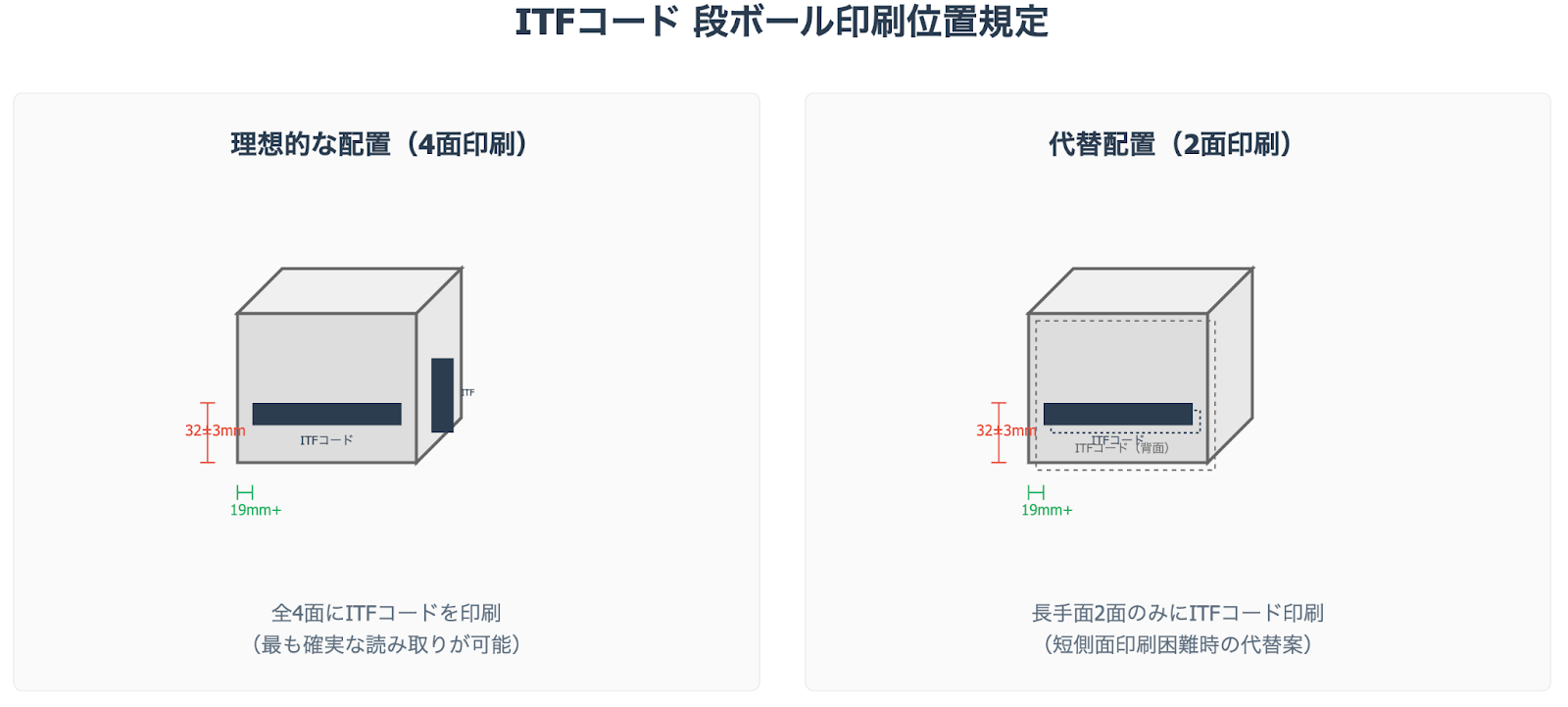

ITFコードの読み取り精度を確保する上では、JIS規格に基づいた表示位置を守ることが非常に重要です。バーコードの下端から底面までの距離は32mm±3mm、さらに左右どちらかの端からバーコード外側ベアラバーまで19mm以上と決まっています。

このような厳格な表示規定が設定されているのは、物流現場の自動化やシステム管理を円滑に行うためです。ソーター、コンベア、無人自動倉庫など多種多様な現場でバーコードリーダーが確実に情報を取得できる環境を維持できます。

チェックデジットの計算方法自体は、13桁の数字から規定通りの加重和をとり、10の倍数になる値を割り出すことになります。これによりデータエラーや入力ミスを防ぎ、精度の高い識別データ管理が行えます。正確な読み取りと自動システムの連携を実現するために不可欠なポイントです。

ITFコードの表示位置と印刷サイズに関する規定と注意点

ITFコードの表示位置には明確な規定があり、物流現場での自動化・効率化に寄与しています。段ボールへの印刷においては、左右どちらかの端から19mm以上の間隔、下辺からは32±3mmの範囲に配置することが求められます。

この位置規定により、コンベアや自動倉庫、ピッキングマシンでの自動読み取りの際に、バーコードリーダーが安定して情報を読み取れます。また、印刷サイズについてはJIS規格で倍率0.6以上が推奨され、印刷精度の確保も重要です。

指定された場所に正確にITFコードを印刷することで、誤読や読み取りエラーの発生を抑え、スムーズな出荷や仕分け作業、業務の標準化が可能になります。実務運用にあたっては、各種ガイドラインや業界仕様に沿ったチェックが必要です。

段ボールや梱包資材にITFコードを印刷・表示する際の方法と規格

段ボールや梱包資材にITFコードを印刷・表示する際には、一定の規格と方法が求められます。ITFコードは原則、箱の4面に均等に表示しますが、短側面への表示が困難な場合は長手面2面のみでも認められています。

印刷位置としては、底面から32mm±3mmの高さにコードを配置することが推奨されており、これにより自動倉庫・コンベアラインなどでの正確な読み取りが実現できます。

同じ位置にITFコードを配置する理由は、物流現場でバーコードリーダーが安定して検知できる環境を作るためです。不定な場所への印刷は、システムエラーや読み取り精度の低下に直結するため避けるべきです。

印刷の際には、適切なバー幅・高さ・コントラストを守ることで、JISやGS1など国内外の標準規格に対応できます。正確な表示と規格の順守が、商品の追跡・出荷・検品の効率を格段に高めます。

| 項目 | 規定値・要件 |

|---|---|

| 垂直位置 | 底面から32mm ± 3mm(29mm~35mmの範囲) |

| 水平位置 | 左右どちらかの端から19mm以上の間隔 |

| 表示面数 | 原則4面、短側面が困難な場合は長手面2面のみ可 |

| バーコード高さ | 最小32mm(JIS規格準拠) |

| 印刷品質 | 適切なバー幅・コントラスト・鮮明さを確保 |

| 準拠規格 | JIS X 0503、GS1標準、ISO/IEC 16390 |

倉庫・流通センターでのITFコード活用と自動出荷システムへの対応

倉庫や流通センターではITFコードが重要な役割を果たしています。インジケータと呼ばれる先頭識別子により、集合包装単位や販売単位ごとに段ボール箱やシュリンク包装の違い、さらに内箱と外箱の区別までも簡単に管理できます。

たとえば、10個または12個の商品をまとめてカートン単位で流通させる際、ITFコードを活用することでバーコードリーダーが梱包単位で一括データを取得します。これにより出荷作業や在庫管理がスムーズになり、人的な誤ピッキングや仕分けミスも大幅に減少します。

自動出荷システムと連携させれば、流通センター到着後に段ボールを開封することなく、入庫登録や在庫棚卸が自動で完了します。情報システムとITFコードの一体運用により、出荷・検品・配送業務間の連携が効率化されます。

このように、物流現場のデジタル化や自動化を推進するうえで、ITFコードは国内基準・国際標準の双方に対応する商品識別インフラとして必須の存在です。